*Por Leonel Spagnolo

La tan anunciada “ola de derecha mundial e imparable” parece volverse un río revuelto cuando se conocen los procesos de liberación que hoy sacuden África.

“Sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad…”, decía el Che.

Y hoy, esas banderas flamean en varios rincones de África, donde pueblos enteros se enfrentan al saqueo imperialista-colonialista, principalmente francés, y se atreven a recuperar su soberanía.

En un mundo en disputa, cada vez más cerca de una nueva guerra mundial, se vuelve urgente conocer y hacer conocer estos procesos. Pensarnos como parte activa, con una mirada solidaria de clase, luchando en nuestra propia patria, también es una forma de aportar a que ese río revuelto encuentre un rumbo liberador y revolucionario.

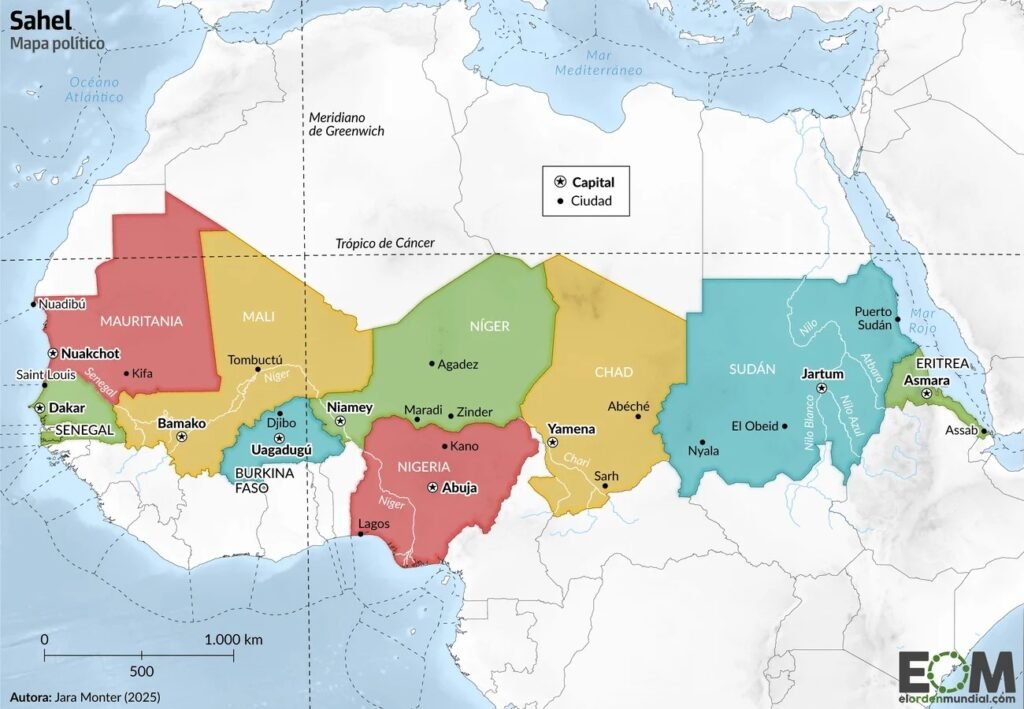

Esta nota se centra especialmente en los procesos que atraviesan Malí, Burkina Faso y Níger, tres países del Sahel que encabezan rupturas con el imperialismo francés que podrían marcar un cambio de rumbo en un continente profundamente desigual y disputado, donde particularmente China y Rusia han ampliado su influencia en las últimas décadas.

Buena parte de la información y el análisis que acá compartimos se basa en el libro La revolución de las boinas, de Kevin Bryan (Laborde Editor), una obra altamente recomendable para quienes quieran profundizar.

¿Qué está pasando en África y por qué se oculta tanto?

Durante más de un siglo, África occidental fue considerada por Francia como su “patio trasero”. Pero hoy, ese dominio tambalea. En el corazón del continente, en la región del Sahel, se está gestando una verdadera oleada de liberación. Tres países están a la cabeza de este proceso: Malí, Burkina Faso y Níger. Sus pueblos y gobiernos han comenzado a sacudirse el yugo del imperialismo colonialista francés y han abierto una nueva etapa en la búsqueda soberanía, justicia social y unidad africana.

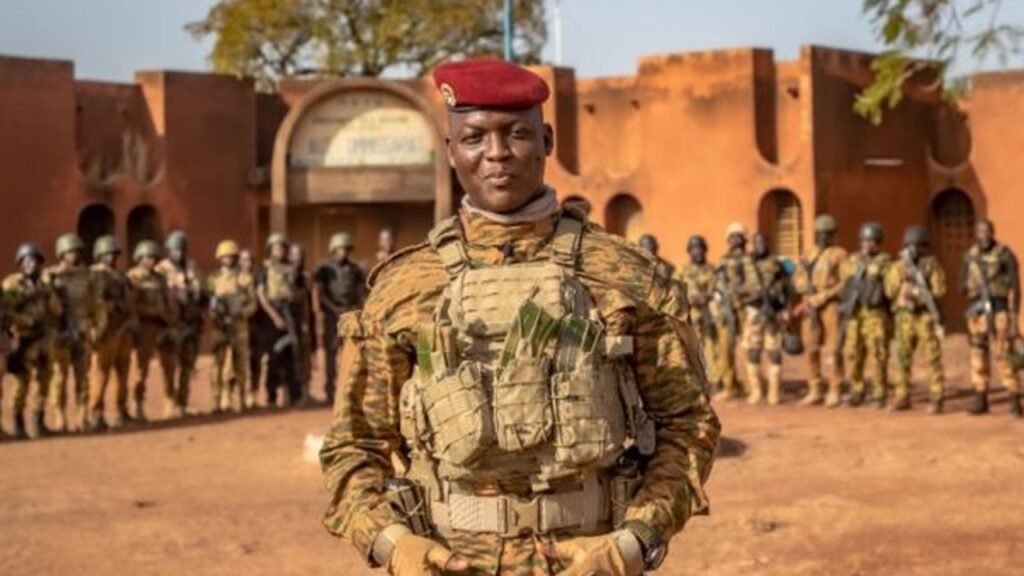

Los nombres de Assimi Goïta (Malí), Ibrahim Traoré (Burkina Faso) y Abdourahamane Tchiani (Níger) ya son conocidos en toda África. Representan a una nueva generación de gobiernos militares con gran apoyo y movilización popular, sobretodo de jóvenes, que han tomado decisiones históricas: expulsar a las tropas francesas, recuperar el control de sus recursos, romper acuerdos coloniales y avanzar hacia la creación de una moneda propia, pasaportes regionales y una alianza político-militar conjunta. Un camino que retoma las banderas históricas de líderes africanos como Thomas Sankara, Kwame Nkrumah o Patrice Lumumba.

¿Qué es el Sahel?

Es una franja geográfica que cruza África de oeste a este, al sur del desierto del Sahara. Abarca partes de Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger, Chad y otros países del África Occidental y Central. Se trata de una región estratégica, rica en diversidad de recursos naturales: petróleo, gas natural, oro, fosfatos, uranio, coltán, minerales clave para la transición energética y enormes reservas de agua en su subsuelo. Además, es un punto clave en las rutas migratorias, comerciales y militares del continente.

En este cinturón, ampliado por criterios políticos y geoeconómicos, viven más de 400 millones de personas. Con las actuales tasas de natalidad —entre las más altas del mundo—, se estima que la población superará los 500 millones hacia mediados de siglo. A contramano de lo que ocurre en otros continentes, cerca del 65 % de sus habitantes tienen menos de 25 años.

Poniendo la lupa en tres países del Sahel —Burkina Faso, Malí y Níger— la mayoría de la población trabaja en la agricultura. En Burkina Faso, el 74 % de la fuerza laboral está en el sector agrícola (TheGlobalEconomy.com, 2022), mientras que la industria emplea solo un 7 %, y los servicios un 19 % (GlobalEdge, 2022). En Malí, el 68 % trabaja en agricultura, y más del 80 % del empleo total es informal (ISS Africa, 2022). En Níger, el 71 % se dedica al trabajo agrícola y apenas entre 4 y 10 % trabaja en sectores industriales o de servicios formales (TradingEconomics, 2023).

Esto significa que la clase obrera formal es una minoritaria, mientras que domina el trabajo informal, rural o urbano. En todo el Sahel, se estima que más del 85 % de los empleos son informales (OIT, 2021).

Durante décadas, el Sahel fue escenario de inestabilidad política, ocupación militar extranjera y la expansión del yihadismo armado (corrientes fundamentalistas que buscan imponer un Estado islámico por la vía militar). Ese contexto fue utilizado por Francia y Estados Unidos como justificación para el despliegue de tropas, bajo el discurso de la “guerra contra el terrorismo”. Pero con el tiempo, los pueblos comenzaron a señalar el verdadero problema: el saqueo imperialista y la dependencia económica estructural heredada del colonialismo.

Desde fines del siglo XIX, Francia colonizó vastos territorios en África. Impuso un dominio directo: explotó recursos, controló instituciones y reprimió toda resistencia. En 1960, muchas de sus colonias proclamaron la independencia. Pero fue una independencia formal: el control real continuó a través de empresas francesas que dominan sectores clave, bases militares permanentes y, sobre todo, el franco CFA, una moneda creada por Francia que aún usan más de una decena de países africanos.

Este sistema monetario —garantizado por el Tesoro francés y vinculado al euro— le permite a Francia conservar un rol central en las economías africanas: la moneda se imprime en París, y Francia mantiene poder de veto en los organismos que la regulan. Hasta 2019, además, los países del África Occidental debían depositar la mitad de sus reservas en el Tesoro francés. Ese requisito fue retirado en medio de una creciente presión popular y política que comenzaba a fisurar el dominio francés en la región. Sin embargo, la dependencia estructural persiste.

La Primavera Árabe y la desestabilización regional

En 2011, las rebeliones conocidas como Primavera Árabe sacudieron al norte de África. Aunque ocurrieron bajo condiciones distintas, sus consecuencias geopolíticas impactaron también en el Sahel. El caso más crítico fue Libia: la intervención militar de la OTAN derrocó a Gadafi, pero dejó al país fragmentado y convertido en un territorio sin autoridad central, disputado por milicias y potencias extranjeras.

Esa desestabilización se extendió hacia el centro del continente, agravando una situación ya marcada por la pobreza estructural y la debilidad estatal. Grandes zonas del Sahel quedaron fuera del control gubernamental, y comenzaron a operar grupos yihadistas, contrabandistas y redes criminales internacionales.

Francia intentó capitalizar esta situación con una supuesta cruzada antiterrorista: lanzó las operaciones militares Serval (2013) y Barkhane (2014). Pero lejos de resolver los conflictos, la violencia se intensificó y la presencia militar extranjera se volvió cada vez más rechazada. Durante la década siguiente, las operaciones fracasaron en contener el avance de los grupos armados, los gobiernos pro-franceses perdieron legitimidad y sectores del propio aparato militar comenzaron a romper con ese esquema. El escenario estaba maduro para una ruptura más abierta.

Pandemia, retirada francesa y nuevos gobiernos

La pandemia de COVID-19 profundizó la crisis económica y social en toda la región. Francia comenzó a replegar tropas ante los brotes sanitarios y el creciente rechazo social. En paralelo, en países como la República Centroafricana, se registraron avances contra grupos armados con apoyo del grupo ruso Wagner, lo que fue visto por algunos sectores como una señal de que existían alternativas al tutelaje francés. El imperialismo ruso intentó capitalizar esos hechos para mejorar su imagen en la región, aprovechando el creciente desgaste del poder francés.

En varias movilizaciones populares —como las que respaldaron los golpes en Malí (2020 y 2021), Burkina Faso (2022) y Níger (2023)— se vieron algunas banderas rusas. Esos gestos expresaban la simpatía que Rusia logró ganar en ciertos sectores populares.

Estas imágenes fueron amplificadas por medios pro-franceses y pro-OTAN con el objetivo de deslegitimar los procesos de ruptura y a los nuevos gobiernos, presentándolos como “títeres de Moscú” en lugar de reconocer que lo que se expresó en las calles fue, sobre todo, una voluntad soberana de marcar su propio rumbo, más que una nueva subordinación a otra potencia.

Una nueva alianza en África: la AES y el sueño panafricano

En septiembre de 2023, Malí, Burkina Faso y Níger crearon la Alianza de Estados del Sahel (AES). Fue un paso histórico. Su objetivo declarado: garantizar la seguridad, defender la soberanía y construir una integración económica autónoma.

La AES marcó un quiebre con la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental), un bloque de países del continente promovido por las potencias occidentales para canalizar su influencia en la región. La CEDEAO respondió con sanciones y amenazas de intervención. Pero en las calles del Sahel, el pueblo salió a respaldar la nueva alianza, mostrando que tiene apoyo popular.

Un nuevo panafricanismo que contagia

La AES retoma la bandera del panafricanismo: la unidad de los pueblos africanos para romper con el legado colonial. Un horizonte que recuerda a la idea de Patria Grande en América Latina.

La Cumbre de Niamey (2024) fue un hito. Allí, los gobierno de Burkina Faso, Mali y Níger, se reunieron y definieron:

– La creación de una moneda común para reemplazar al franco CFA.

– Un pasaporte regional para garantizar la libre circulación.

– Un polo minero-energético compartido, para explotar con soberanía los recursos naturales.

Este camino empieza a atraer a otros países africanos, sobre todo en el oeste y centro del continente, donde también crece el rechazo al orden neocolonial.

Burkina Faso: medidas concretas para la soberanía

Entre los tres gobiernos, el de Burkina Faso —encabezado por el joven capitán Ibrahim Traoré— se destaca como el que ha tomado algunas de las medidas más avanzadas. Con solo 37 años, Traoré es el presidente en ejercicio más joven del mundo. Como muchos otros oficiales de su generación, se formó en el combate contra el yihadismo en el norte del país y emergió como figura política regional al liderar el segundo golpe de Estado de 2022, en medio de una crisis militar y política que también atravesaba al interior de las Fuerzas Armadas. Algunas de las principales medidas que tomó fueron:

– Nacionalización de dos grandes minas de oro, recurso fundamental para la economía del país.

– Suspensión temporal de la exportación de oro para su industrialización en lingotes y creación de las primeras reservas, lo que permitió la creación del primer banco estatal del país.

– Lanzamiento del proyecto ferroviario Bamako–Uagadugú–Niamey, para conectar a los países de la AES sin depender de rutas coloniales.

– Creación de una empresa nacional de energía atómica para el desarrollo tecnológico.

– Reapertura y suministro de agua potable a 500 escuelas rurales y recuperación del sistema educativo en zonas abandonadas.

– Entrega de tractores, maquinaria agrícola y unidades sanitarias móviles a comunidades campesinas.

– Impulso a la industria nacional con campañas de producción local y creación de una empresa de telefonía móvil regional.

– Fin a la venta de tierras rurales a extranjeros, medida clave frente al avance de fondos de inversión y gobiernos foráneos sobre territorios agrícolas.

– En el plano simbólico, reforma del sistema judicial, incluyendo el uso de vestimenta tradicional africana en lugar de togas coloniales en tribunales y actos públicos.

Lo simbólico también importa

Los símbolos también dicen mucho y uno de ellos es la boina, que en décadas pasadas evocaba regímenes militares autoritarios, pero que hoy vuelve a las calles como emblema de rebeldía, orgullo africano y ruptura con el orden neocolonial. En manifestaciones, murales y redes sociales, las nuevas generaciones la resignifican como parte de una identidad combativa, inspirada en sus propias tradiciones de lucha.

En Burkina Faso, esa resignificación tiene un nombre: Thomas Sankara. Revolucionario marxista, panafricanista y referente ineludible del antiimperialismo africano, Sankara llegó al poder con 33 años tras un levantamiento popular en 1983. Renombró al país como “Burkina Faso” —la tierra de los hombres íntegros—, lanzó el programa de transformación social más ambicioso del continente y enfrentó con decisión al colonialismo francés, al FMI y al Banco Mundial. Promovió la autosuficiencia alimentaria, la reforma agraria, campañas masivas de vacunación y alfabetización, la reforestación del Sahel y un programa inédito por los derechos de las mujeres que incluyó la prohibición de la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y la poligamia masculina. En muchos lugares se lo nombraba como “el Che africano”.

Fue asesinado en 1987 en un golpe de Estado impulsado por su antiguo aliado Blaise Compaoré, con el apoyo del gobierno francés. Pero su legado no murió. Hoy, su imagen reaparece como símbolo vivo, especialmente entre los jóvenes.

El actual presidente Ibrahim Traoré, quien también llegó al poder con menos de 35 años, reivindica abiertamente a Sankara como su principal referente. Viste boina, recupera sus discursos, impulsa medidas en un sentido similar.

Por eso, cuando esas boinas se levantan hoy, no son un gesto vacío. Son parte de un proyecto de liberación en disputa, que retoma banderas del pasado para abrir caminos nuevos. Y tal vez por eso también, como una imagen que se repite, resuena la figura del Che Guevara llegando al Congo con su boina negra, en su intento por unir las luchas del sur global. Hoy, esas boinas vuelven a flamear. Y con ellas, también la esperanza.

¿Dictaduras o procesos de liberación?

En muchos países del Sahel ni siquiera llegó a consolidarse una democracia burguesa. Las instituciones civiles fueron frágiles desde su origen, muchas veces diseñadas bajo supervisión extranjera. El dominio colonial e imperialista impidió el desarrollo de formas políticas autónomas.

En ese escenario, los ejércitos —aunque formados también bajo lógicas coloniales— han tenido un rol central. No solo como aparatos represivos, sino también, en ciertos momentos, como canal de expresión del rechazo popular. Así llegaron al poder los actuales gobiernos: derrocando regímenes subordinados y deslegitimados en medio de una crisis profunda.

No se trata de idealizar. Pero sí de comprender que estos levantamientos son parte de una ruptura histórica con más de un siglo de subordinación. Incluso los procesos revolucionarios más avanzados necesitaron en su camino la ruptura de los ejércitos burgueses y la dirección de su sector patriótico y popular para abrir paso a la insurrección. La toma del poder por parte de sectores nacionalistas dentro del aparato militar no es el final del camino, sino el inicio de una disputa.

El verdadero desafío es cómo estos procesos avanzan en el desarrollo de formas democráticas propias, enraizadas en sus pueblos, que revaliden el rumbo emprendido. Sin esa participación popular, cualquier transformación corre el riesgo de quedar limitada o desviarse. Por eso, más allá de etiquetas impuestas desde las cancillerías europeas, lo que está en juego es si estos pueblos logran construir un poder político verdaderamente liberador y soberano.

Entre rupturas y desafíos: ¿puede África marcar su propio rumbo?

La ruptura con Francia no significó entregarse sin más a otras potencias. China y Rusia han ganado terreno en la región a través de acuerdos económicos, inversiones mineras y cooperación militar, lo que reconfigura el tablero geopolítico en África occidental. Sin embargo, los gobiernos del Sahel no se han subordinado automáticamente a estas nuevas alianzas.

En Malí, por ejemplo, el gobierno suspendió licencias de minería artesanal a empresas chinas tras denuncias por condiciones laborales inhumanas y múltiples muertes. En Burkina Faso, empresas rusas comenzaron a operar en sectores clave como la minería y las telecomunicaciones, pero el gobierno mantuvo bajo control estatal las principales decisiones estratégicas. Un ejemplo de esto es la decisión de Burkina Faso de industrializar su producción de oro para fabricar lingotes en el país. Ese proceso contó con asesoramiento técnico ruso y chino. Podría leerse de forma unilateral o mecánica como una nueva dependencia. Pero fue un paso clave en la lucha por la soberanía económica del país y la región, donde el gobierno supo aprovechar la disputa entre las potencias extranjeras para avanzar en el control nacional de sus recursos estratégicos.

En materia de seguridad, el grupo Wagner, presente desde 2021 en varios países africanos, vio reducida su influencia tras la muerte de Prigozhin y la reconfiguración interna en Rusia, aunque mantiene algunos vínculos a través de empresas militares privadas bajo otros nombres.

Frente a estas nuevas relaciones, no se trata de idealizar una independencia “pura” o libre de tensiones, ni de suponer que todo vínculo con potencias extranjeras implique automáticamente una nueva dependencia. Lo central es ver quién gana y quién pierde con cada acuerdo, y si estos convierten a los países del Sahel en nuevos súbditos de otros amos o si fortalecen su capacidad de decidir sobre su propio destino.

Por lo pronto, son procesos abiertos: no están cerrados ni son ideales. Están llenos de contradicciones, pero también de horizonte. Hay un rumbo soberano que empieza a trazarse, con decisiones propias y en disputa, y que necesita del acompañamiento y la solidaridad de los pueblos del mundo. África no quiere seguir siendo peón de nadie. Quiere jugar su propio juego, con aliados, sí, pero sin amos.

Veremos cómo sigue esta historia. Pero si algo queda claro es que cuando los pueblos se levantan, el mapa del mundo empieza a cambiar.

*Leonel Spagnolo es Técnico en Artes Multimediales de la Universidad Nacional de las Artes (UNA)